|

Ein zweiter Junge Eine etwas sentimentale Erinnerung Autobiographische Fragmente Wird laufend ergänzt. |

|

|

Meine Eltern vor meiner

Nicht nur meine Eltern freuten sich, dass nach drei Töchtern ein zweiter Junge geboren wurde, auch mein ältester Bruder Heinz fand es klasse. |

|

|

|

Mein Vater, der spät heiratete, immerhin mit fast 38 Jahren, war bei meiner Geburt gut 51 Jahre alt. "Dann hast du aber einen alten Vater in deiner Jugendzeit erlebt, " hör ich schon manchen von euch sagen. Er war ein reifer Mann, aber alt? Wenn man damit einen langsamen Niedergang der Kräfte verbindet, dann traf das für meinen Vater nicht zu. Interessanterweise habe ich nie wahrgenommen oder bedauert, dass ich keine Großeltern beiderseits hatte. Vielleicht konnte mein Vater diese wegen seines Alters mit ersetzen. Dass mein Vater alt war, habe ich nie wahrgenommen. Er war auch im Alter noch zu Scherzen aufgelegt und kräftig, aber schlank. Man muss bedenken, dass mein Vater mit 80 noch auf der Leiter stand und mit Freude die Wände unseres Hauses - von Erika und mir - tapezierte. Noch mit 85 Jahren bestellte er seinen Garten und benutze die Schubkarre - eine alte hölzerne, unmoderne - für seine Arbeit. Jede handwerkliche Arbeit, die er kannte, führte er durch. Und er konnte eigentlich alles - er baute ja auch noch mit 73 Jahren ein Haus -, ohne dass ich hier in eine übliche Kindeshaltung verfalle, die dem Vater eine gewisse göttliche Allmacht andichtet. Dass ich gewissermaßen für meinen Bruder als Überraschung zum 13. Geburtstag diente, das war natürlich besondere Maßarbeit meiner Eltern. Meine Mutter hatte eine Hausgeburt gemacht und keiner der Kinder hatte gesehen noch gewusst, dass ich unterwegs war.

So könnte sich der Tag meiner Geburt abgespielt haben. Meine älteste Schwester berichtete davon. Ich wurde als fünftes Kind im Mai geboren. Keins der vier Geschwister hatte eine Ahnung, dass da ein dicker Maikäfer im Anflug war. Am 9.5.1934. „Du lügst!“, krähte die jüngste Schwester des Neugeborenen, gerade vier Jahr, als das Kindermädchen sie zu überzeugen versuchte, dass sie ein Brüderchen habe. Die Kleine rannte aus dem Zimmer, ehe das Kindermädchen sie aufhalten konnte. „Mama, Mama!“ rief sie und riss die Tür zum Elternschlafzimmer auf. „Pssst!“, wollte das Kindermädchen mahnen, aber sie konnte den Wirbelwind nur noch in Empfang nehmen, als er schluchzend aus dem Elternzimmer zurückkam. „Wo ist Mama?“, fragte die Kleine. „Ist kein Baby“, kam sofort hinterher. Das Kindermädchen nahm die Kleine an die Hand und schob sie ins Herrenzimmer, das für die Geburt des neuen Kindes hergerichtet worden war. Die Kleine blieb in der geöffneten Tür stehen. Das Zimmer war so verändert! Es dauerte eine Weile, ehe sie sich zurecht fand. Dann stürzte sie auf ihre Mutter, die in einem Bett lag und einen Korb auf Rädern neben sich hatte. Gegen Mittag kamen die beiden anderen Schwestern, acht und zwölf aus der Schule, beide ebenfalls ahnungslos. Als sie darüber aufgeklärt wurden, dass sie ein Brüderchen bekommen hatten, wehrten sie ab: „Das kann nicht sein!“ Ungläubig gingen sie in das Geburtszimmer. Klein war das Baby in dem Korb! Ihre Mutter schaute blass, aber glücklich aus, sie nahm die beiden in die Arme und zeigte auf das Brüderchen: „Schaut es nicht niedlich aus?“, fragte sie. Als beide das kleine Brüderchen vorsichtig streichelten, zeigte ihre jüngste Schwester, die die ganze Zeit schon neben dem Bettchen gestanden hatte, mit dem Finger auf den Erdenneuling: „Meins!“ sagte sie lächelnd, aber bestimmt. Unvorbereitet war auch der Älteste der Kinder, als er aus der Schule kam. Er feierte heute selbst seinen Geburtstag. Er wurde 13 Jahre. Wie die anderen nahm er die Nachricht überrascht, aber sichtlich erfreut auf. Seine Freude über einen Bruder hörte man deutlich aus seinen Worten heraus. „Wenn ich groß bin, nehme ich den mit aufs Fahrrad!“, verkündete er an der Wiege seinen Schwestern, die sich von dem neuen Bruder gar nicht trennen mochten. Seine Mutter vergaß keineswegs ihrem Ältesten herzlich zu gratulieren. Genau heute vor 13 Jahren hatte sie ihm das Leben geschenkt, mit 24 Jahren. Wie viele Windeln sie wohl seitdem gewaschen hatte, schoss es ihr durch den Kopf. Pampers gab es damals noch nicht. Auch wenn sie damals schon zu kaufen gewesen wären, hätten die Eltern dafür kein Geld gehabt. Der Vater der Familie saß währenddessen über seinen Akten im Büro der Landwirtschaftskammer Münster. Um sechs Uhr heute in der Früh war sein zweiter Sohn geboren worden. Er hatte nicht lange bei seinem neugeborenen Kind und seiner Frau bleiben können. Wie dankte er Gott, dass alles so glimpflich verlaufen war. Nach der Sturzgeburt der jüngsten Tochter, dem vierten Kind, war seine Frau ein halbes Jahr einseitig gelähmt geblieben, aus unerklärlichen Gründen, aus ebenso unerklärlichen Gründen war sie wieder zum Laufen gekommen. Oder war es doch nicht so unerklärlich? Die jüngere Schwester seiner Frau, die bei ihnen jahrelang bemuttert worden war, war kurz vor der Geburt der jüngsten Tochter nach langer Krankheit - langjährige Lungentuberkulose mit Aufenthalt im Krankenhaus zuletzt - gestorben. Über 51 Jahre war er nun, erst mit 37 hatte er geheiratet. Als er im Büro von der Geburt seines jüngsten Sohnes berichtete, gratulierten alle, und alle lachten, als er hinzufügte, dass der jüngste Sohn gerade zur rechten Zeit gekommen sei, da sein ältester Sohn heute auch Geburtstag und somit sein Geschenk schon bekommen habe.

Nach der Erinnerung meiner ältesten Schwester sah das Zimmer, das Herrenzimmer, wo ich geboren wurde, z. Z. der Geburt folgendermaßen aus: unten klicken! Meine Mutter entband alle Kinder zu Hause. Natürlich waren in "normalen" Zeiten Bett und Körbchen (Wiege) nicht im Zimmer. Der Tisch in der Mitte war schwarz. Wir hatten ihn später auch noch. Auch den Bücherschrank. Darin lagen die "Stadt Gottes". eine Zeitschrift des Steyler Ordens, deren Fortsetzungsromane von mir, nachdem ich lesen gelernt hatte, sehr begehrt waren. Das war aber auf der Leerer Str. Meine Schwester Cissi - die älteste - berichtete, hinter dem Bücherschrank und hinter dem Schreibtisch konnte man sich gut verstecken. Hier nun der Wohnungsplan

Vergrößern der Wohnung: 1.

in der Mitte des Planes klicken! Die Wohnung der nunmehr siebenköpfigen Familie lag in Münster auf der Kronnprinzenstr. 28. Die Wohnung war sehr groß. In dieser Wohnung wurde nicht nur ich, auch meine jüngste Schwester geboren, bei der meine Mutter eine Spontanlähmung erlitt - ein halbes Jahr lang. Drei Kinder hatten wir schon. Wir wohnten hier von 1929 bis 1936. Im 5. Stock. 101 oder 94 Stufen (meine Schwester waren sich nicht einig) waren zu überwinden. Meine Schwester Beatrix wurde 1930, ich 1934 geboren. Zur Taufe gab es als Nachtisch Götterspeise - grün - mit Sahne, auch zur Erstkommunion. Meine älteste Schwester berichtete, dass sie meinen Po unter kaltem Wasser in dem Waschbecken auf der Toilette gereinigt hat. In dem langen Flur war eine Schaukel mit Sitz, Ringen und Schwungstange angebracht. Hier feierte mein Vater mit uns Kindern das Lambertusfest. Platz war ja genug da. Damit der Lärm nicht so sehr in der unteren Wohnung zu hören war, hatten meine Eltern den Flur mit einem Kokosteppich ausgelegt. Die Familie, die im Stock darunter wohnte, hat sich oft über den Lärm der Kinder beklagt. Ob mit Recht oder zu Unrecht, das kann ich nicht beurteilen, jedoch haben meine Eltern oft ihre häufigen Umzüge mit dem Ansteigen der Mieten und mit dem von den Nachbarn beklagten Kinderreichtum begründet. So wohnten wir nach der Kronprinzenstr, ein Jahr auf der Steinfurter Str. (1937) - dort lernten meine drei Schwestern Rollschuhlaufen auf dem breiten Bürgersteigen - und 1938 auf der Hochstr. Ende 1938 waren wir schon in die Leererstr. 2 umgezogen. Dort wohnten wir, bis wir 1943 im Krieg nach Burgsteinfurt umsiedelten. Mein Vater war ein fleißiger Mann, der jeden Morgen, ehe er zum Büro ging, den großen Flur auf der Kronprinzenstraße reinigte. Mit Teppichkehrer und Mopp.

Ich bin ca. 2 Jahre Offenkundige oder versteckte Kinderkrankheiten – wer kennt sich schon da aus? Im Fall von Scharlach sprechen Ärzte heute von verschiedenen Verursacherstämmen, so dass man diese Erkrankung mehrmals und auch nicht nur in der Kindheit bekommen kann. Ich wurde vom Scharlach befallen, als ich zwei war. In den dreißiger Jahren durfte man nicht zu Hause bleiben, aber man bekam Scharlach in der Regel nur ein Mal. Ich kam in das münstersche Franziskus-Hospital. Sechs lange Wochen musste ich dort auf der Isolierstation bleiben. Nicht leicht für die Eltern, eine solch lange Trennung durch zu stehen. Besonders ich hatte eine schwere Zeit. Zuerst die Trennung von Eltern und die Einweisung in die fremde Welt des Krankenhauses. Und dann die Rückgewöhnung ins Elternhaus. Mein Vater holte mich wieder ab. Kaum hatten sie sich von der Stationsschwester – damals noch Klosterfrauen - verabschiedet und die Krankenhaustür geschlossen, begann ich, der Kleine, zu quengeln: „Svester! Zu Svester!“ Da half Trösten nicht sofort. Als Franziska, meine älteste Schwetse, am nächsten Morgen wach wurde, hörte sie im Elternschlafzimmer, mich, den Bruder, schon in der Früh knüttern: „Will zu Svester!“ So dauerte es Tage, bis ich mich wieder in der Familie heimisch fühlte. Ich selbst erinnerte mich nicht an dieses Ereignis. Dank der liebevollen Aufnahme im Krankenhaus und der herzlichen Umsorgung in der Familie hatte ich die Zeit wohl ohne sichtbaren psychischen Schaden überstanden.

Eine Fahrt nach Koblenz Winfrieds erste große Reise ging an den Rhein. Bislang war er nur innerhalb von Münster herumgekommen. Sein Vater hatte ihn ja oft auf dem Fahrrad mit zum Schrebergarten mitgenommen. Gut konnte er sich noch an die vielen und großen Gärten „Sonnenschein“ in Lütkenbeck erinnern, wo sie Hühner und Kaninchen hatten. Mit seiner Mutter und Geschwistern war er zu Weihnachten in den Münsterschen Kirchen gewesen und die Krippen bewundert. Die Reise nach Koblenz im Sommer 1939 war voller Neuigkeiten. Er war jetzt fünf und reiste mit seiner großen Schwester Cissi zu ihrem Onkel Ernst, einem Bruder ihrer Mutter. Cissi war wirklich schon eine große Tochter mit ihren 16 Jahren. Für Winfried war das sehr in Ordnung, dass er ohne Mutter fuhr. Seine Schwester schien ihm so erwachsen und wie eine Stellvertreter-Mutter. Sie musste als ältestes Mädchen in der Familie der Mutter helfen und trug auch schon viel Verantwortung für die kleinen Geschwister. Für Winfried war die Fahrt mit dem Zug schon eine Aufregung. Die erste und sogleich weite Zugfahrt. Er musste schon bei der Ankunft feststellen, dass einen Hügel zu erklimmen anstrengend war, denn der Onkel Ernst und seine Frau, Tante Änne, bewohnten mit der Tochter Margot ein kleines Eigentum auf einer sehr steilen Anhöhe in Pfaffendorf, das ein Teil von Koblenz war. Er sah den Rhein und die Mündungsstelle der Mosel aus der Höhe, fast niedlich anzusehen, konnte zugleich beim Baden im Strandbad feststellen, dass die Flüsse aus naher Sicht mächtige Ausmaße hatten. Ein strahlender Sonntag mit einem Rhein, in dem man gut plantschen konnte, noch ohne Belastungsstoffe. Onkel Ernst erinnerte ihn in Gestalt und Gehabe an den Vater, Tante Änne war rundlich und erdrückte ihn fast mit ihrer mütterlichen und rheinischen Überschwänglichkeit. Sie hatten eine Tochter Margot, die dem Jungen im Vergleich zu seiner Schwester ziemlich dick vorkam. Da war noch eine Verwandte der Tante Änne im anliegenden Doppelhaus mit einem jüngeren Jungen, der Keuchhusten hatte. Winfried musste sich fernhalten, wurde auch nicht angesteckt, Impfstoff gab es zur damaligen Zeit nicht, wäre auch zu spät für diesen Besuch gewesen. Aber die Hustenanfälle, die oft in Erstickunganfälle endeten, waren so eindrucksvoll und beängstigend, dass Winfried von selbst Abstand hielt, um nicht angesteckt zu werden. Winfried erinnert sich sehr gut, dass von einem bevorstehenden Krieg die Rede war, obwohl er sich nicht viel darunter vorstellen konnte. Es musste jedoch etwas Schlimmes und Furchterregendes sein. Viele neue Eindrücke für einen Jungen aus dem Münsterland. Sehr gut erinnerte sich, dass nach der Heimfahrt der Kolonialwarenhändler, der seinen Eltern regelmäßig Nahrungsmittel brachte, das Thema Krieg auch hier kurz diskutiert wurde. Übrigens bestand zwischen dem Händler und meinen Eltern ein gutes und freundschaftliches Verhältnis, das wohl schon länger, also schon vor dem Umzug in die Leerer Straße bestand. Es war Herbst 1939. Danach brach der Krieg bald aus.

Ich glaube, dass Lehrer besonders unter Spitznamen zu leiden haben. In den unteren gymnasialen Klassen - der 2. Weltkrieg war schon vorüber - hatten wir einen schnauzbärtigen Deutschlehrer. Er hieß bei uns Stalin, aber nur heimlich, und dennoch erfuhr er davon. Er war tiefbetrübt. Bei ihm lernte ich Deutsch, wirklich. Er gab uns ein Regelwerk mit auf den Lebensweg, dass ich bis heute noch kenne. Ich glaube, dass mir - vielleicht als einzigem in der Klasse, diese Regeln zu lernen großen Spaß machte. Ich beherrschte sie auch aus dem ff. Ich kam auch deswegen oft im Unterricht dran. Aber immer dann, wenn keiner der Schüler mehr weiterwusste. Unser Deutschlehrer leitete den Moment, wenn er mich aufrufen wollte, immer mit folgenden Worten ein: "Dann wollen wir mal unseren abgebrochenen Riesen dran nehmen" und er zeigte ein unheimlich bezwingendes und wohlwollendes Lächeln. Vielleicht war es diese mimische Verbindung mit seinen Worten, dass aus diesen doch nicht gerade angenehmen Worten nie ein Schimpfwort oder Spitzname für mich wurde; denn ich war für mein Alter wirklich sehr klein, der kleinste und schwächste unter meinen Klassenkameraden. Und mir war bei den Worten nicht wohlig. Ob er das gemerkt hatte? Denn ich bekam bald einen neuen Namen. Nun rief er mich mit "Unser kleines Mäuschen" auf. Der Name blieb mir nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten erhalten, zwar in einer Abwandlung. Noch kurz vor dem Abitur - damals war ich 21 Jahre - tauchte er noch einmal auf: als Mausi. Eine Freundin meiner Freundin Erika rief es lauthals über die Straße. Mit diesem Namen konnte ich mich arrangieren. dieser Name war aber begrenzt auf meinen Wohnort. Womit ich mich nicht arrangieren konnte, war, dass einige ältere Jungen in der Messdienerzeit mich "Zwerg Nase" - wenn auch nicht bösartig - nannten. Darüber ärgerte ich mich schon mächtig und war froh, dass diese Bezeichnung keinen Anklang fand. Parallel entwickelte sich ein anderer, fast gegensätzlicher Spitzname. Mit 14 Jahren hatte ich großes Interesse für Indianer, wilder Westen - wie viele Jungen damals - und ich las, "was das Zeug hielt". Ich saß aber auch an der Quelle; denn mein Vater leitete die Borromäus-Bibliothek. So waren mir alle Werke, die dort zu lesen waren, zugänglich: Der Lederstrumpf, Der letzte Mohikaner. Ich las 63 der Karl-May-Bücher. Ich baute in unserem Garten eine Holzhütte - da begann mich ein entfernter Verwandter, der ca. 10 älter war, gelegentlich Winnetou zu nennen. Ich weiß es noch genau. Als ich dann nach ca. 1 1/2 Jahren Aufenthalt in einem klösterlichen Internat (St. Arnold, Steyler Orden) mit täglich stundenlangem Sport einen starken körperlichen Entwicklungsschub gemacht hatte und mich anschließend stark in der Jugendarbeit einsetzte, tauchte der Name Winnetou wieder auf und blieb mir viele Jahre erhalten. Wenn in der Jugendarbeit nächtliche Wanderungen stattfanden, scharten sich die Jungen um mich, wenn es beim nächtlichen Wachen am Feuer unheimlich im Walde knackte, dann musste ich ran. Oft hörte ich: "Ich bleib bei Winnetou!" In seiner Nähe fühlte man sich sicher.

Nach 1949 Ich tat viel für ein gutes Muskelprofil und hörte ganz gern, wenn meine Schwiegermutter mir später assistierte, dass ich Fußballerbeine habe und meine Frau auf meine Brustmuskel hinweisend ein bisschen spottete: "Bald benötigst du einen BH". Sie hatte nicht ganz Unrecht; ich machte zu der Zeit jeden Tag ca. 45 Liegestützbeugen, eben so lange wie ich konnte. Vor meinem Bett.

Schlussball - Erinnerungen In meinem Leben war das Jahr 1953 ein Zeitpunkt, der – rückschauend - meiner Zukunft eine bestimmte Richtung gab. Zunächst schien das lebensbestimmende Ereignis gar nicht auffallend. Ich war im vorausgehenden Jahr 18 geworden und meine Schwestern, besonders die älteste mit Namen Cissi, machten meinen Eltern klar, dass es an der Zeit war, dass ich einen Tanzkurses mitmachte. Es war in Burgsteinfurt, dort wohnten wir, bekannt, dass die Mädchen-Realschule junge Männer suchte für einen Tanzkurs, der in der Regel ein Jahr vor dem Mittelschulabschluss stattfand. Auch meine Eltern kamen zu dem Entschluss, dass es eine gute Gelegenheit war, dieses Angebot zu nutzen. Dass ich begeistert war, kann ich gerade nicht sagen. Ob meine Geschwister jemals einen Tanzkurs teilnahmen, weiß ich nicht. Damals interessierte es mich auch nicht, es zu erfahren. Ich war seit 1950 Schüler des Rheiner Gymnasiums und hörte von meinen Mitschülern, dass der eine oder andere von einem Tanzkurs in Rheine oder Umgebung sprach. Aber Neugierde hatten deren Erfahrungen bei mir nicht geweckt.

Ein Motorrad bekam ich sehr spät. Ich war schon Witwer. Mir ging es wie anderen auch, die ich kennen lernte. Sie wurden Rentner/Pensionär oder Witwer und wollten nun mit einem Motorrad in die Welt. Meine Motorradprüfung machte ich schon, als ich Student auf der PH (Pädagogische Hochschule - so hieß das früher) in Münster war. Also 1955-1957. Ich erfuhr damals, dass man als Student preiswert einen Führerschein dafür machen könne. Also meldete ich mich in der Fahrschule an. Ich hatte ein paar Stunden Theorie, wurde ins Motorradfahren eingewiesen und schon musste ich fahren. Hinter dem Auto, in dem der Fahrlehrer saß. Ich glaube die dritte Fahrt war schon die Prüfung. Im März 1957, ich war noch Student an der PH Münster. Ich bestand sie. Ich hatte einen Schein - aber kein Motorrad. Sommer 1957 wurde ich in Wettringen als Volksschullehrer angestellt. Ich hatte weder ein Fahrzeug, damit ich von dort wegkam; nur mein Fahrrad, das ich sehr liebte. Ich hatte es schon Jahre. Mit meinem Vater hatte ich es aus Einzelteile nach dem Krieg - also 1946 - zusammengebaut. Es wurde von mir knallrot angestrichen. Das Fahrrad war in Wettringen das einzige Fortbewegungsmittel, das ich hatte. Oft fuhr ich mit dem Fahrrad durch die Bauernschaften und noch damalige Heide nach Burgsteinfurt, um meine Freundin zu besuchen. Meine spätere Frau.

Das Mofa Von meiner Schwester Beate erbte ich ein Mofa. Meine Schwester war auch Volksschullehrerin und hatte die Prüfung zwei Jahre früher als ich in Münster gemacht. Ich war überglücklich. Denn meine Erika war mit der Familie nach Rheine gezogen. Mit dem Mofa fuhr ich nun nach Rheine, sie besuchen. Auch Fleisch, das mir Erikas Mutter vom Schlachthof besorgte, brachte ich dann für die große Dogge Britta mit, die ich damals schon hatte. Sie wohnte in einem Zwinger in meinem zukünftigen Garten in Wettringen, Meine Schwester hatte sich diese Mofa gekauft, um von ihrer Arbeitsstelle in Emsdetten nach Münster zu fahren, wo meine Eltern in Kinderhaus wohnten. Sie blieb auch dort über Sonntag. Meine Schwester war nach ihrer 1. Lehrerprüfung, 1955, zunächst Lehrerin in Schermbeck. Wurde dann auf Antrag nach Emsdetten versetzt, weil unsere Eltern alt waren und Hilfe brauchten. Lange hielt sie das Fahren mit dem Mofa nicht aus und kaufte sich ein gebrauchtes Auto - meine Eltern gaben ihr Geld zum Kauf. Und ich bekam das Mofa! Ich war überglücklich. Ich nutzte die Gelegenheit nach Rheine sehr. Im Sommer und Winter. Im Winter hatte ich meinen Motorrad-Overall mit vielen Zeitungen gegen den kalten Wind gepolstert. Wenn es geschneit hatte, fuhr ich die Füße rechts und links fast auf der Straßenteerdecke, damit ich beim Rutschen mich abfangen konnte. Nun muss man sagen, dass der Verkehr damals noch lange nicht so intensiv wie heute war. Manchmal fuhr ich kilometerweit allein auf der Straße durch den tiefen, gefurchten Schnee. Heinkelroller Gelegenheit zum Motorradfahren bekam ich dann in Wettringen, ab 1957, als mein Kollege F. Hakvoort mir seinen Heinkelroller lieh. Ab 1957 war ich Lehrer in Wettringen, wohin ich dann Dez. 1958 mit Erika zog, da wir ab diesem Datum dort wohnten. Für Fahrten nach Münster, um meine Eltern in M.-Kinderhaus zu besuchen, reichte das Mofa, solange ich noch Junggeselle war. Als ich dann mit Erika - Dez. 1958 - in Wettringen wohnte, fuhr ich öfter mit dem Roller, da mein Kollege sich ein Auto gekauft hatte. Hinter mir auf dem Sociussitz saß dann immer Erika. Manches Mal lieh mir mein Haus-Nachbar in Wettringen, ein netter Sozialarbeiter seine Isetta für eine Besuchsfahrt, nachdem ich den Führerschein gemacht hatte: Mitte 1957.

Mit dem Motorrad verbinden sich zwei Gedanken, die ich nie vergessen werde. Ein Ereignis am Bahnübergang und eine Fahrerflucht, ein Fastunfall und ein wirklich schlimmer Unfall. Ich nutzte den Heinkel-Roller meines Kollegen Hakvoort schon öfter. ich war sehr dankbar dafür, sonst wäre ich ja nie nach Münster zu meinen oder Erikas Eltern gekommen, besonders da ich ja immer meine Erika - seit Ostern 1957 waren wir verlobt -, wenn ich dorthin fuhr, mitnahm. Die Fahrstrecke war uns bekannt, so dass ich mir auch zutraute, bei Nacht zu fahren. Wir mussten ein Bahngleis überqueren, das gut beleuchtet war. Ich fuhr eine angemessene Geschwindigkeit, und ich hatte die Überquerung schon von weitem gut im Blick. Sie war wirklich mit ihrem gelbbräunlichem Licht nicht zu übersehen, ja sie war durch die Lichtfärbung sogar sehr auffällig. Ich verlangsamte das Tempo - und dann erkannte ich, dass die Schranke geschlossen war. Ich konnte wirklich gerade noch Bremsen. Das Vorderrad hatte die Schranke unten weggeschoben. Durch das eigenartige Licht hatte ich die weiß-roten Schranken übersehen. Kein Wegrutschen, Erika saß fest hinter mir. Mächtiges Glück gehabt! Ich brauchte eine Verschnaufpause.

Oberschenkelbruch Das andere Mal kam ich von der Uni Dortmund und sah, dass am Straßenrand im ländlichen Bereich jemand lag. Ein Motorrad lag etwas weiter. Einige Leute sicherten die Straße, andere kümmerten sich um den Motorradfahrer. Ich hielt, stieg aus meinem Wagen, vielleicht konnte ich doch noch helfen. Der Motorradfahrer war von einem PKW, der aus einem Seitenweg herausfuhr, links erfasst worden. Oberschenkelbruch: Der untere Teil des Oberschenkelknochens schaute vorn aus dem Oberschenkelmuskel heraus. Vergeblich versuchten die Helfer das herausquellende Blut zu stillen. Keiner hatte etwas, das sich zum Abbinden eignete. Kurz entschlossen zog ich meinen Gürtel aus dem Hosenbund und reichte ihn den Helfern. Damit konnte man die Wunde nicht ganz stillen. Auch ich nicht. Trotz starkem Abschnürung des Oberschenkels oberhalb des Knies bzw. der Verletzung konnte keiner die Verletzung völlig abbinden. Etwas Blut sickerte doch noch weiter hervor. Ein paar trösteten den Verletzten, der bereits gerufene Rettungsdienst werde sicher bald kommen. Ich machte mich auf den Weg, bei irgendeinem Haus eine geeignetere Binde oder Band zum Abbinden zu bekommen. Als ich zurückkam, war der Sanitätswagen da gewesen. Aber keiner konnte mir sagen, ob der Rettungsversuch erfolgreich gewesen war. Nachdenklich fuhr ich nach Hause, unzufrieden, da wir vielleicht nicht die richtige Art des Abbindens z. B. mit Knebel angewandt hatten. Als meine Frau mir die Haustür öffnete und mich blass und blutverschmiert sah, schrie sie laut auf, da sie glaubte, ich hätte einen schlimmen Unfall gehabt. Ich konnte sie schnell beruhigen. Alles ließ sich abwaschen! Am nächsten Tag erfuhr ich aus der Zeitun, dass der junge Motorradfahrer früh genug im Krankenhaus angekommen war. Sein Leben konnte gerettet werden. Mehr habe ich aber nie erfahren. Ich kaufte mir einen neuen Gürtel.

Eine ungewöhnliche Art, eine Tür zu öffnen Ich treffe mit einer Kollegin zusammen, mit der ich in der 2. Lehrerphase in der Ausbildung war. Damals war ich in Wettringen Lehrer und fuhr zu dieser Ausbildung in der 2. Phase meistens nach Borghost. Ich traf diese Kollegin nach vielen Jahren bei einem Besuch meiner Schwester, die auch denselben Beruf wie ich hatte. Zunächst erkannte ich sie nicht wieder, doch dann erinnerte sie mich an die gemeinsame Ausbildungszeit in der 2. Phase. Es stellte sich dann heraus, dass ich das total vergessen hatte und sie zunächst in meine Erinnerung nicht einordnen konnte. Sie wies darauf hin, dass sie mich schon länger kenne, ja, vor meiner 1. Lehrerprüfung sei sie schon bei uns in Burgsteinfurt gewesen, als sie meine Schwester, die sie schon vom Studium her kannte, besucht hatte. Ich sei ihr damals schon aufgefallen, nicht nur erst bei der gemeinsamen 2. Phasenausbildung, wo ich immer mit Nachdruck meine Meinung vertreten habe. So hatte ich mich gar nicht in Erinnerung; man sieht sich da wohl oft anders, als das Umfeld einen wahr nimmt. Das Auffällige damals beim Besuch meiner Schwester in Burgsteinfurt - noch im Haus meiner Eltern - sei gewesen, dass ich die Tür geöffnet habe. Was sollte daran auffällig sein? Das kam aber gleich hinterher. Ich wäre auf Händen gelaufen und hätte die Haustür mit meinen Füßen geöffnet. Ich geriet in Erstaunen. Und dann dämmerte es bei mir. Ja, ich hatte eine Zeit - es muss so um die Zeit gewesen sein, als ich Abitur machte, etwa 1954/1955 - da war ich ganz verrückt, das Auf-den-Händen-Gehen gut zu beherrschen und führte alles eben Machbare auf Händen-Gehend aus. Wieso konnte ich diese tolle Körperbeherrschung so vergessen! Leider beherrsche ich diese Art zu gehen heute nicht mehr!

Mein 30. Geburtstag Ich bekomme ein Gedicht zu meinem 30. Geburtstag. Es ist der 9.5.1964. Ich fand es heute, am 18.10.2012, wieder, als ich aufräumte. Ouh, wie lang ist der Geburtstag her, was ist inzwischen alles passiert. Damals wohnten wir noch im alten Haus auf der heutigen Bergstraße von Albersloh, das damals zu Wolbeck gehörte.

"Schier 30 Jahre bist Du heut auf dieser schönen Welt, die Gott zu Deiner Lust und Freud so herrlich hat bestellt.

Es flüstert leis im Tulpenbaum, dahin ist all die Zeit. Scheint es Dir heute wie ein Traum, wahr bleiben Glück und Leid.

Dass Du in unserem Kreis verweilst noch drei mal 30 Jahr und froh und glücklich bist dabei, wünscht Deine kleine Schar.

A. und H. I. C. und Mama (Erika)

Danke Euch, meine kleine Schar. Damals ward Ihr 4 1/2, 2 1/2 und 1 Jahr alt. Mutter war 28 1/2. Viel Zeit ist bis heute vergangen, viel Trauriges, nicht mehr Umkehrbares. Die Trennungen schmerzen am meisten. Die "Mama" ist tot, die Kinder sind gegangen, wer besucht einen noch von der kleinen Schar, obwohl sie sich ja vermehrt hat. Dennoch bin ich zufrieden mit meinem Leben, denn ich habe jemanden gefunden, der mit mir durch den Rest des Lebens geht. Dafür danke ich sehr. Meine Eltern lebten damals noch. Vater war 81, Mutter 68. Mein Schwiegervater 54, Schwiegermutter 52. Zwischen beiden Elternpaaren lagen schon Jahre. Erikas Großmutter war genau so alt wie mein Vater! Alle 4 bis 6 Wochen besuchte die ganze Familie beide Großeltern. Manches Mal öfter. Oma und Opa in Emsdetten hatte immer ein gutes Mittagsessen und eine Süßigkeitskiste bereit. In Kinderhaus hatten die Großeltern Plätzchen gebacken und auch eine leckere Mahlzeit bereit. Meine Schwestern lebten damals auch noch. Meine Jüngste als Sonderschullehrerin zu Hause bei ihren Eltern in Kinderhaus, die Mittlerste in Heek als Lehrerin in der Grundschule, die Älteste in Düsseldorf als Berufsschullehrerin.

Ich beim Steinmetz Winfried Häder Der Steinmetz Winfried Häder, Münster, bot Seminartage an, die Steinmetzarbeit kennen zu lernen. Ich hatte schon länger den Wunsch, diese künstlerische Arbeit auszuprobieren. Besonders interessant war das, nachdem ich die Steinmetzarbeit des Künstlers Schemann, Sendenhorst, kennengelernt hatte. Das war nachdem ich das Grabdenkmal für meine Frau realisieren wollte. Vergl. Meine Hobbys. Ich im Versuch, die Arbeit eines Steinmetz kennen zu lernen im Oktober des Jahres 2013. Doch stellte ich fest, dass das nichts für mich war. Mit Tonerde zu arbeiten, gefiel mir besser. Machte mir auch mehr Spaß. Das hatte ich auch schon bewiesen bei der Krippe und der Formung der hl. > Elisabeth.

3. Meine Geschwister, mein Bruder Die Zahl Dreizehn hat in meinem späteren Leben auch weiterhin Bedeutung gehabt. So wurde meine spätere Frau auf dem 13ten, zudem noch auf einem Freitag, im Monat Dezember geboren. Alle meine Schwestern sind entschieden älter als ich. Der Altersunterschied war jeweils 4 Jahre. Von ihnen allen wurde ich immer sehr umsorgt. Mit anderen Worten: oft musste ich feststellen, dass ich zu meiner richtigen Mutter praktisch noch drei weitere Mütter hatte. Doch habe ich mich gut frei gestrampelt, das war besonders nötig, als ich recht früh - im Hinblick auf unsere geltenden familialen Lebensregeln - ein Mädchen kennen und lieben lernte, das später auch meine Frau wurde. Zudem vertrat innerhalb der Familie besonders wohl mein Vater beim Thema Umgang Jugendlicher mit dem anderen Geschlecht auch für damalige Zeiten eine sehr konservative Meinung und Praxis. (darauf klicken zur Vergrößerung, zurück auf Pfeil oben links )

Übrigens habe ich nur wenige Erinnerungen an meinen Bruder Heinz. Er war doch schon viel aus dem Haus, er lernte zuletzt in einem Internat (Vechta, Dominikanerkloster). Nach dem Abitur studierte er Chemie. In den Semesterferien hatte er Einsatz zu leisten, er, neunzehnjährig, arbeitete auf dem Büro der Kaserne in Münster auf der Steinfurter Str. Diese Stelle fand er durch einen Bekannten, den wir Onkel Josef bzw. Onkel Vernier nannten. Ein Bild zeigt meinen Bruder dort am Bürotisch. Nach drei Semester Studium machte er sein Vordiplom. Er war in seinem Studium so durch gutes Wissen aufgefallen, dass der prüfende Professor zum Prüfungstermin befand: "Eine Prüfung brauchen sie nicht zu machen, ich unterhalte mich nur ein wenig mit ihnen." Er hatte ja auch zu Hause einen "Giftschrank", so nannten wir den Schrank in dem er alle seine stinkenden Reagenzien aufbewahrte. Einmal machte er einen grünen Kunsthonig, solchen gab es schon als gelbliche Ausführung im Geschäft, es war ja Kriegszeit. Aber wir mochten nichts von seinem "Gifthonig" essen. Nach dem Vordiplom meldete er sich dann freiwillig zum Arbeitsdienst - vormilitaristische Erziehung unter Hitler -, da er glaubte, danach sein Studium beenden zu können. Der Krieg Hitlers machte durch seine Pläne einen Strich. Er wurde gleich im Anschluss an seinen Arbeitsdienst eingezogen, später dann an die Westfront geschickt, kurz vor Kriegsende zur Ostfront. Er kam nicht wieder aus dem Krieg zurück. Meine deutlichste Erinnerung an ihn war im Krieg ein Kurzurlaub von nicht mal zwei Tagen, als er auf einer Durchreise vom westlichen zum östlichen Schlachtfeld bei uns zu Hause auftauchte. Ich ging mit ihm durch unser kleines Städtchen, damals hieß es noch Burgsteinfurt, und schaute zu ihm auf. Auf seiner linken Seite ging ich, ich weiß es noch genau. Was war ich stolz, einen großen, älteren Bruder zu haben und vorzeigen zu können. Über 1,80 m war mein Bruder; ich dagegen war für mein Alter ausgesprochen klein. Immer der Kleinste in der Klasse. Diese Begegnung war zugleich die letzte. An dem frühen Morgen, als mein Bruder zur Ostfront aufbrach, brachte mein Vater ihn zu einer Ausgangsstraße, von der er per Anhalter weiter nach Osten reisen wollte, um als Fähnrich seinen Auftrag, Quartiere für sein Battalion zu suchen, nachzukommen. Ich erinnere mich genau, dass einen Tag später um dieselbe Uhrzeit genau die Stelle der Landstraße, wo mein Vater und mein Bruder sich zum Abschied umarmten, von Flugzeugen bombardiert wurde. Mein Vater hat das wohl als gutes Omen angesehen, dass sein Sohn auch an der Ostfront Glück haben werde. Er wollte wohl nicht wahr haben, dass sein Sohn ahnungsvoll im Abschiedsmoment ihm sagte: "Vater, ich komme aus diesem Krieg im Osten nicht wieder zurück." Wie wahr wurden die Worte meines Bruders. Mein Vater hat die Worte seines Sohnes tief in seinem Herzen verborgen. Erst viel später, nachdem die Ahnung sich bewahrheitet hatte, berichtete er von diesem letzten, schmerzlichen Abschied und seinen beängstigenden Worten. Am 11. März 1945, ein paar Tage vor Kriegsende, ereilte ihn das Schicksal im Osten, das viele teilen mussten. Er schaute an diesem Tag über den Schützengraben, der Feind machte einen Angriff. Ihn traf ein Kopfschuss, er war sofort tot. Er soll auf dem Friedhof bei Retzowfelde begraben liegen. Ein kleines Holzbrettchen in der katholischen Pfarrkirche von Burgsteinfurt erinnerte an ihn. Mit der Renovierung der Kirche wurden diese Täfelchen - unverständlicherweise - entfernt und durch einen monatlichen Erinnerungshinweis ersetzt. Die Nachricht vom Tod meines Bruders kam nach der Silberhochzeit meiner Eltern. Der Bataillonskommandeur, der Theologie studierte, hatte sich zur Aufgabe gemacht, alle Familien der Gefallenen aus seinem Bataillon selbst zu informieren. Er war schon Tage früher bei unseren Bekannten gewesen und hatte gehört, dass meine Eltern Silberhochzeit feierten. Deshalb wartete er mit der Todesnachricht ein paar Tage. Nun war ich der einzige Junge in der Familie, so wie mein Bruder es mal gewesen war. Mein Vater äußerte in diesen Tagen der Nachkriegszeit, nachdem er die Nachricht über den Tod seines ältesten Sohnes erhalten hatte: "Ich habe mir mein Alter wirklich anders vorgestellt!" Aber wie viele Menschen machten diese schmerzliche und traurige Erfahrung gerade nach dem Krieg. Man hört aber auch heute oft solche Klagen, wenn das Schicksal herb zuschlägt. (Wird fortgesetzt)

Aus den Aufzeichnungen meiner jüngsten Schwester Beate (Meine Schwester Beate schrieb zuerst in der Erzählform in der dritten Person, später aber weiter in der Ich-Form) Die kleine Beate wurde 1930 als 4. Kind geboren. Die Familie Kerkhoff hatte damals eine wunderbar helle und große Dienstwohnung auf der Kronprinzenstraße in Münster. Die Wohnung lag über der Landwirtschaftsschule und der Vater hatte sie bekommen, weil er Beamter der Landwirtschaftskammer war. An diesem Tag war das Bett der Mutter ins Esszimmer gestellt worden; der Arzt und die Hebamme waren gekommen. Alles nahm seinen Lauf, wie das bei einer Hausgeburt nötig war; aber das Kind ließ auf sich warten. Schließlich sagte der Arzt: „Wenn das Kind nicht in den nächsten zwei Stunden kommt. ist es tot.“ Und er ging. Für alle völlig unverständlich. „Rufen sie mich an“! Und genauso wie der Arzt verhielt sich die Hebamme. Die Mutter bekam einen ungeheuren Schock, der sich auf die Geburt positiv auswirkte. In der nächsten halben Stunde wurde das Kind förmlich ausgestoßen. Mit wenigen Wehen, der Vater war allein für die Hilfe da. Das Kind, ein Mädchen, war sehr klein. Es schrie aus Leibeskräften, was es auch in den folgenden Monaten immer wieder tat. Die Hebamme wurde schnell zurückgeholt, aber sie brauchte nur die nachgeburtliche Versorgung zu machen. Die Mutter aber wies nach der Sturzgeburt eine Lähmung auf, die etwa ein halbes Jahr andauerte und sich dann verlor. Erschwerend für die Geburt war, dass die Schwester der Mutter am Tage vorher gestorben war. Sie hatte seit der Hochzeit in der Familie ohrer Schwester, meiner Mutter, gewohnt, da die Eltern früh starben. So war also Beate auf diese Welt gekommen: klein, sehr empfindlich und empfindsam – und schreifreudig, gar nicht zur großen Freude der 8-jährigen Schwester, die zur Aufgabe hatte, den Schreihals zu wiegen und zu beschwichtigen. – In der Josefskirche in Münster wurde die kleine Beate getauft. Indes entwickelte sich aus dem kleinen zarten Mädchen ein munteres Kind, pummelig, aber sehr sensibel. Wenn die Mutter in diesen ersten Jahren ein Missfallen äußerte, ja nur die Worte sagte: „Nun sei doch mal artig!“, so setzte sich das Kind zwischen zwei Schränke, wo ein Fußbänkchen stand, und fing an zu singen: „Miau, miau miau, ich armes Kind, unsere Mutter mag mich nicht mehr leiden.“ Keiner tröstete das Kind, die anderen Kinder fragten dann: "Warum sagst du immer miau und nicht wau wau?“ Eines Tages hörte man dann die kleine Beate singe: „Miau wau wau, miau wau wau, meine Mutter mag mich nicht mehr leiden!“ Und dabei blieb es. In diesen Jahren 1934/35 war das Leben in Münsters Kirchen noch sehr lebendig. Die Josefpfarre hatte so viele Kapläne, dass werktags an den Nebenaltären Messe gehalten wurde. Morgens um 8 Uhr war Müttermesse und sonntags besuchten viele Leute die Sonntagsandacht gegen Abend. Auch mein Vater zog mit einigen Kindern in die Andacht und ich – Beate war immer dabei. Ich liebte die große Halle der Kirche und die feierlichen Dinge. Sanft erklang das Orgelspiel und der Weihrauchduft legte sich über alle Gläubige. Und – dann? Schlief ich ein, angelehnt an Vaters Seite und wurde erst wieder wach, wenn wir auf unserem kurzen Heimweg waren, währendem mich mein Vater trug. (So Beates Berichterstattung). Jedoch blieben die sonntäglichen Andachtsbesuche nicht das einzige. Plötzlich ging ich in die Müttermesse. Meine Mutter hatte natürlich mit dem Haushalt, der großen Wohnung und den 5 Kindern keine Zeit. Ich – die Beate - nahm also ein Gebetbuch, das ich in der Kirche verkehrt herum legte, lesen konnte ich natürlich nicht und setzte mich in die erste Bankreihe. Ich betete nicht und blickte auch nicht zum Altar. Ich drehte mich um und schaute, was die die Frauen in den anderen Bänken machten. Man staunte sehr, dass ein so kleines Mädchen allein in der Kirche war. Ich frage mich heute noch, wie meine Mutter mich dort allein hat hingehen lassen. Ein Ereignis aus diesem Jahr setzte meine Mutter in Angst und Schrecken. Am Aschermittwoch, es war damals üblich, dass sich jeder Christ am Aschermittwoch ein Aschekreuz holte, ging meine Mutter mit mir nach vorn in die Kirche, wo früher die Kommunionbänke standen, um das Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet zu bekommen. Als der Geistlich sich zu mir beugte, schrie ich aus Leibeskräften: „Ich will kein Hakenkreuz“! Wir hatten Hitlers Machtergreifung hinter uns. Mein Vater war Beamter. Sicher war zu Hause vom Hakenkreuz gesprochen worden, weil mein Vater in die Partei eintreten sollte, aber aus seinen Prinzipien heraus es nie tat. Wie konnte ein kleines Kind ohne viele Gespräche gehört zu haben, so etwas rufen? Irgendwann hörten die Kirchenbesuche dann auf. Ich glaube, dass einige Frauen sich über mich beschwerten: „Die Kleine drehte sich immer um und zappelt herum. Sogar an die Kommunionbank ist sie gelaufen. Sie können das Kind doch nicht allein lassen!“ In dieser Zeit wurde mein großer Bruder Heinz sehr krank. Er hatte hohes Fieber und der Arzt diagnostizierte Hirnhautentzündung. Mein Bruder hatte von seinem Onkel – Karl hieß der, war meines Vaters jüngster Bruder und Schreiner -, einen Altar gearbeitet bekommen, vor dem alle Kinder oft Messe spielten. Er war geschmückt und davor beteten wir für die Gesundung des Bruders. Damals gab es noch kein Antibiotika. Ich hörte damals, wie der Arzt sagte: „Entweder stirbt der Junge in dieser Nacht , oder er ist geistig nicht mehr normal!“ Ich weiß nicht, ob eine Gesundung ganz ausgeschlossen war, ich war ja noch so klein. Aber das Wunder – unser Wunsch - geschah. Meines Bruders Fieber war am nächsten Tag gebrochen. Sein Gehirn hatte keinen Schaden genommen. Er machte später sein Abitur, Mathematik mit Eins im Schriftlichen. Sein Abi-Prüfung machte er in der Klosterschule der Dominikaner in Vechta 1939; Ostern 1936 war er dort aufgenommen worden. Es war das Jahr 1936, als ich eingeschult wurde. Meine Schule wurde die Josefschule in der Nähe Hammerstraße. Um dorthin zu gelangen musste man die Hammerstr. überqueren. Das war auch früher schon gefährlich, als noch nicht so viel Verkehr war. So schickte mich meine Mutter jeden Tag zum Ende der Schulmesse, die täglich um 7 Uhr stattfand, hinten an die Josefkirche, damit ich mit den großen Kindern und Lehrern die Straße überqueren konnte. In der 1. Klasse bekam ich die Lehrerin Frl. (so sagte man früher) Schemmer, die mir von meiner 7 ½ Jahre älteren Schwester Cissi her bekannt war. Die hatte diese Lehrerin in den ersten vier Schuljahren gehabt. Irgendwann im Jahre 1936 verloren wir unsere herrliche Dienstwohnung. Den Grundriss weiß ich nicht mehr, aber meine Schwester kannte ihn noch( da wurde auch ich, W.K., geboren; ist auch im Internet mit Grundriss zu finden unter http://www.kerkhoff-w.de/ein_2__junge.htm). Beate schreibt weiter: Meine Schwester, welche weiß ich nicht mehr, meinte, dass die Landwirtschaftsschule vergrößert wurde; ich hörte auch, vielleicht wollte jemand „Höheres“ die Wohnung haben. Die Gründe waren für meine Eltern egal: Sie mussten auf Wohnungssuche gehen. Es erwies sich als schwierig, mit 5 Kindern, denn inzwischen war mein kleiner Bruder geboren, und für wenig Geld eine neue Wohnung zu finden; denn ein kleiner Beamter, wie mein Vater war, konnte damals auch nur gerade überleben. Schließlich fanden sie etwas auf der Steinfurter Str. Das Haus stand ( und steht auch heute noch dort, es wurde nicht im 2. Weltkrieg zerstört ) direkt an der Straße, hatte einen kleinen Garten oder Hof, wie wir früher sagten. Das Josefviertel war eine Art Heimat für mich kleinen Mädchen gewesen und nun zogen wir in ein anderes Viertel. Sonntags gingen wir ab jetzt in das Kapuzinerkloster zur Messe. In der Schule waren die Lehrer viel strenger. Bisher hatte ich noch gar nicht richtig gelernt, ich kannte kaum einen Buchstaben und konnte nicht schreiben. Die Kinder der Uppenberg-Schule – damals Volksschule, heute ist in deren Gebäude die Eichendorff-Realschule -, in die ich nun ging, übten mit ihren Lehrern kräftig die Buchstaben. Da saß ich nun: fremd, konnte nichts und zu allem Unglück hatte mir meine Mutter eine große rote Schleife oben auf meine Haare gesetzt, die bei jeder Bewegung hin und her rutschte. Da ich ein sehr unruhiges Kind war, bekam ich den Denkzettel dafür. Immer wieder musste ich nachsitzen. Die Buchstaben auf meiner Tafel waren nicht schön und zügig geschrieben. Ich hatte entweder gezappelt oder nicht aufgepasst. Die Lehrerin wurde für mich ein großer Schulschreck, ich fühlte mich einfach nicht schuldig.. Darum erzählte ich zu Hause nichts. Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ewger Bund zu flechten, so sagt Schiller, und auch bei mir nahte das Verhängnis. Wieder kam ich später von der Schule. Aber diesmal war meine Schwester (14 Jahre) vor mir da. Sie stand mit Mutter am Küchenschrank und sagte: „Jetzt wissen wir, warum du immer so spät kommst. Du musst immer nachsitzen.“ Wie hatte das herauskommen können? Die Zwillinge in meiner Klasse hatten eine Schwester bei meiner Schwester auf dem Marienlyzeum. Sie hatten wohl von dem neuen Kind erzählt, das immer nachsitzen musste. Für mich war die Zeit des Wohnens auf der Steinfurter Straße die Zeit des Rollschuhlaufens und der öfteren Sendbesuche (so wird die dreimalige große Kirmes in Münster, Westfalen, genannt). Zwar durfte ich nur auf der Straßenseite fahren, wo unser Haus lag und wir wohnten, aber bald war ich mit meinen Rollschuhen auf der gegenüberliegenden Seite, weil dort der Bürgersteg entschieden glatter war. Und so fuhr ich, entwickelte eine tolle Fahrtechnik, aber fiel auch oft. O weh! Die vielen Strümpfe, die ich dabei zeriss. Ich trug damals selbstgestrickte Strümpfe. Nach kurzer Zeit waren sie dick verstopft. Außerdem entwickelte ich eine Bronchitis. Mein Vater kochte Hustentee – Zinnkraut oder Ackerschachtelhalm gegen Husten und Blasenentzündung, auch meine spätere eigene Familie bekam diesen herben, aber wirksamen Tee (W.K.) – und mahnte: „Du musst mit geschlossenem Mund fahren, sonst bekommst du zuviel kalte Luft in die Lunge!“ Aber es nützte nichts. Eines Tages waren meine Rollschuh verschwunden; sie sind nie wieder aufgetaucht. Die Steinfurter Str. liegt nicht weit vom Hindenburgplatz – heute Schlossplatz – entfernt, wo schon immer Münsters Send stattfand. In dem Jahr fuhr meine große Schwester oft mit dem kleinen Bruder aus. Ich ging auch mit. War es verwunderlich, dass meine Schwester den Weg zum Send einschlug? Geld gaben wir nicht dort aus, denn wir hatten keins. Und wenn, dann konnten wir vielleicht eine Zuckerstange für 5 Pfg. kaufen und waren schon sehr glücklich. Doch meine Mutter kam hinter die heimlichen Sendbesuche. Sie war ziemlich böse, war es doch in ihren Augen sehr gefährlich, dass wir Kinder allein zwischen den vielen Leuten und Schaustellern herumliefen. Lange wohnten wir nicht auf der Steinfurter Str. Die Gründe für den Wegzug weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur daran, dass die Hausbesitzer einen kleinen Hund hatten, der sein Geschäft in unseren Sandkasten machte; es kann aber auch ganz anders gewesen sein. Interessant ist nur, dass es meine Eltern wieder in das Josefviertel verschlug. Dieses Mal bekamen wir eine Wohnung in einem herrschaftlichen Haus auf der Hochstraße. Im Keller befand sich die Küche, Abstellkammern usw. Meine Mutter musste für die Heizung des ganzen Hauses sorgen. In Parterre waren zwei große Wohnzimmer und die drei für uns notwendigen Schlafzimmer. Im Garten erhielten wir eine große Sandecke.

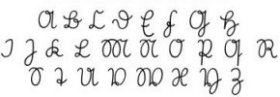

Ich besuchte wieder die Josefschule - so berichtete meine Schwester Beate - und erlebte die nächste schulische Niederlage. Hatten doch die Kinder von Frau Schemmers Klasse alles aufgeholt und lasen jetzt sogar Texte. Wieder saß ich da und konnte nichts. Nur – es war nicht so dramatisch. Von Nachsitzen war nicht die Rede. Und dann – kam für mich ein wunderschönes Erlebnis: Im Lesebuch stand eine Geschichte vom Tannenbaum in Druckschrift. Die sollte ich lesen. Ich hatte aber bis vor kurzem nur die Sütterlinbuchstaben gelernt. Plötzlich, als ich die Buchstaben so anstarre, platzte der Knoten. Ich konnte jedes Wort lesen. Ich konnte wirklich lesen!

1941 verboten unter Hitler (Diese Schriftart wurde 1911 von Sütterlin im Auftrag des Preußischen Staates erfunden und 1941 ersetzt durch die lateinische Schrift. Auch ich (W.K.) habe die Sütterlinschrift in einer veränderten Form gelernt und kann sie gut lesen. Trotz aller didaktischen bzw. schulischen Bedenken halte ich die Sütterlin für eine schöne Kunstform der Schrift.)

Meine Schwester Beate schreibt weiter: Ab da entwickelte ich mich zu einem Schnellleser, ja zu einer „Leseratte“. Einige Jahre später las ich an einem Sonntag 1000 Seiten! (Meine Schwester war wirklich eine Schnellleserin!! W.K.) In dieser Zeit lernte ich Fahrrad fahren. Und zwar in einer Sandkuhle, die sich an die Hochstr. anschloss. Meine Schwester hatte nämlich ein Kinderrad, dem sie nun langsam entwuchs. Ich konnte, weil ich so klein war, nicht auf dem Sattel sitzen, sondern musste im Stehen fahren. Mein Vater lief hinterher. Bis zu sechs Jahren hatte mich mein Vater auf dem Rad oft im Körbchen mitgenommen, wenn wir zu unserem Schrebergarten auf der Geist fuhren. Eines Tages hielt uns die Polizei an. Bis vier Jahre durfte man nur ein Kind in dem Korb am Fahrrad mitnehmen. Weil ich so klein und mickrig war, gaben sie meinem Vater nur eine Verwarnung. Es sind schöne Erinnerungen an diese Garten-Kolonie. Sommerfeste, Blumen, ein Rundlauf auf dem Spielplatz. Eines Tages gewann meine Schwester ein lebendiges Kaninchen, das jeden Tag gefüttert werden musste. Es verschwand natürlich im Kochtopf. Angeblich war es weggelaufen. Die herrschaftliche Wohnung verschlang das Geld. Es wurde zunächst ein Zimmer an zwei Studenten der Theologie vermietet. Als meine Eltern, das nicht weiterbrachte, mussten wir wieder umziehen. 1938 zogen wir in die Leererstr. Dieses Stadtviertel bekam eine neue Kirche, die Elisabeth-Kirche (1939 fertig). Zunächst gab es eine Notkirche auf der angrenzenden Schillerstr., wo auch 1938 der Weihnachtsgottesdienst gefeiert wurde. Mit dem Umzug in das Elisabethviertel verbunden war, dass ich wieder eine andere Volksschule besuchen musste. Diesmal war es die Fürstenbergschule am Kanal, die neben der Handelsschule am Hansaring lag. Als meine Mutter mich anmeldete, wollte der Rektor mich wegen meiner geringen Körpergröße ins 1. Schuljahr stecken. Ich gehörte aber ins 3. Schuljahr. Mein Klassenlehrer wurde der Rektor selbst. Ich wurde jetzt eine gute Schülerin. Mit dem Lesen hatte ich keine Schwierigkeiten mehr, ich konnte besonders gut rechnen und spielte gern Theater. Aber auch hier fiel ich durch mein unruhiges Wesen auf. Außerdem hatte ich mir ein Grinsen bei beschämenden Anlässen angewöhnt. So geschah es eines Tages, dass es auch für mich Stockhiebe gab. Der Rektor war mit dem Benehmen der Klasse nicht zufrieden und schimpfte uns aus. Ich grinste. Da platzte ihm, durchaus verständlicherweise, der Kragen. Er kam auf mich zu und rief: „Du gehörst auch dazu!! Komm mal nach vorn!“ und damit knallte der Stock einige Male auf meinen Rücken. Ich fing aber nicht an zu weinen, sondern musste wieder grinsen; aber ich machte mich schnell auf meinen Platz. Lehrer Meier hatte eine Geige. Er gab Singen bei uns. Einmal war er so ärgerlich, das er mit dem Geigenbogen zuschlug. Weil das Kind sich aber schnell wegduckte, ging der Bogen auf der Bank in Stücke.

Kommentar Winfried Kerkhoff, Bruder der Beate: Leider sind hier die Aufzeichnungen zu Ende; mehr hat meine Schwester mir leider nicht hinterlassen. Dass meine Schwester überhaupt etwas schrieb, veranlasste ich, nachdem ich sie einiges über ihre frühe Kindheit erfragt hatte in der Hoffnung, auch einiges über mich zu erfahren. Doch, leider tauche ich in ihren Erinnerungen kaum auf. Doch aus ihren mündlichen Berichten weiß ich, dass meine Schwester während des 2.Weltkrieges wichtige Aufgaben übernahm, da mein Vater in den Rollstuhl kam.

Mein Leben - in kleinen Berichten - von Winfried Kerkhoff (Forts.) (Wird fortgesetzt) |

|

|||||||||||||